以下文章来源于燃烧的岛群 贝格富,作者群主飞龙

本文是"燃烧的岛群"第 1420 篇原创文章,作者:Behemoth。

全文共约 5600 字,配图 22 幅,阅读需要 15 分钟,2025 年 6 月 24 日首发。

本文收录于作者"behemoth"专辑,欢迎持续关注。

从引进起步

早在二战期间,日本就对红外制导技术展开了研究,但在战败前仅仅进行了几次不成功的试验,不过在战败后昔日敌人美国却给了他们在这一领域"快速跟上"世界先进水平的机会。为了将日本打造成其在远东地区的重要支点,美国不仅一手主导了日本的重新武装,并在朝鲜战争爆发后加强了在日本的实战部署,同时放宽了对日本出口先进武器的限制,新成立的日本自卫队得以有机会掌握包括 AIM-9B 型红外制导空对空导弹在内的一大批先进航空武器。

1961 年,日本防卫厅与美国方面敲定购买 AIM-9B 合同,合同内容包括购买 90 发导弹(其中包括 60 发实弹和 30 发训练弹)以及其他配套发射和维护设备等。之后日本航空自卫队在岐阜基地展开了为当时日本航空自卫队主战机型 F-86F 系列加装 AIM-9B 的试验,由于有美国方面的技术支持,结果非常成功。之后作为 F-86F 和 F-104J/DJ 的主力空战武器,AIM-9B 在航空自卫队服役时间长达 20 余年。

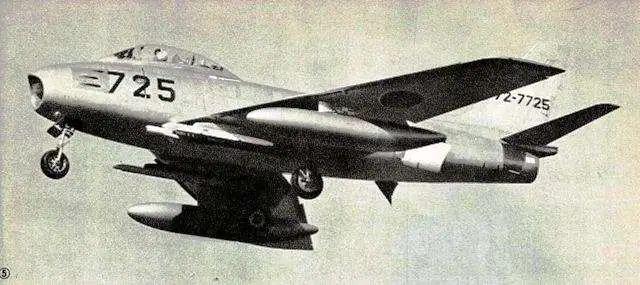

图 1. 一架挂载 AIM-9B 进行试验的日本航空自卫队 F-86F-40 型战斗机

图 2. 1979 年,停放在日本航空自卫队入间基地的一架 F-104J,机腹挂架上挂载一枚 AIM-9B

在对 AIM-9B 进行一段时间的使用后,日本航空自卫队对该弹有了一定的认识,同时考虑到 AIM-9B 即将停产,而引进新型号需要等待美国原厂产能满足和美国政府批准,随即提出由日本本土企业在国内生产类似导弹。

最初的仿制品—— 69 式空对空导弹

从 1961 年起,三菱重工开始根据 AIM-9B 发展国产短距空对空导弹,研发代号为 AAM-1。由于当时 AIM-9B 的相关技术已不算业内顶尖,因此研发进度非常顺利,从 1967 年 5 月到 1968 年 3 月代号为 XAAM-1 的试验弹就开始进行装机测试,测试成功后新弹于 1969 年作为航空自卫队的制式武器采用,并被正式定名为 69 式空对空导弹(日语名称:69 式空対空誘導弾)。

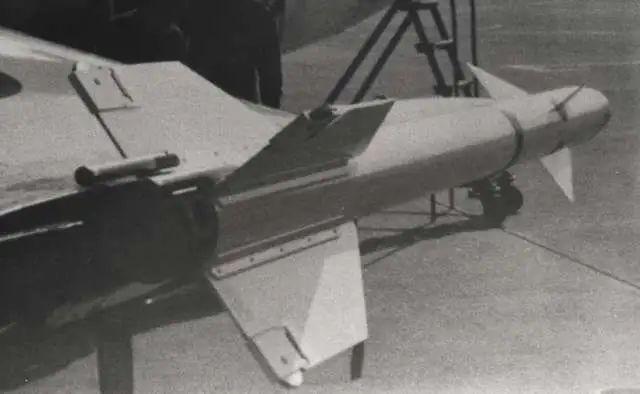

图 3. 用于测试的 XAAM-1 原型弹

图 4. 一枚 AAM-1 实弹样品

从外表上看,该弹与 AIM-9B 几乎如出一辙,弹体全长 2.5 米,直径 0.15 米,全重 80 千克,相比 AIM-9B 除了长度略短(AIM-9B 全长 2.82 米)重量略重(AIM-9B 全重 70.39 千克)之外几乎如出一辙。

作为一种典型的第一代红外制导空对空导弹,AAM-1 采用的红外导引头与 AIM-9B 基本一致,而这也体现在其性能上,该弹最大速度为 1.7 马赫,最大射程则为 5 千米。

图 5. AAM-1 红外导引头特写

图 6. AAM-1 尾翼特写,其横滚稳定陀螺舵设计几乎全盘复制 AIM-9B

由于在诞生后不久性能即告落后,同时美国在继续生产 AIM-9B 的同时又向日本出口了性能更加先进的 AIM-9E 等型号,因此 AAM-1 的实际产量仅为约 300 发(一说为 330 发),同时装机使用范围也并不大。

"貌合神离"的 XAAM-2

在西方国家开始换装第二代喷气式战斗机后,日本航空自卫队也紧跟时代潮流,于 1968 年选定美制 F-4E 系列战斗机作为其 F-86 系列的后继机型。由于当时美国空军选定了 AIM-4D "猎鹰"(Falcon)作为其配套的红外制导空对空导弹(AIM-9 系列最早由美国海军主导研发),因此日本也有意引入其技术后在本国开发出供 F-4EJ(F-4E 的日本版)使用的"次时代"(相对于 AAM-1 而言)空对空导弹。

贝格富

贝格富

图 7. 挂载 AIM-4D 的日本航空自卫队 F-4EJ 假想缩比例模型

代号为 XAAM-2 的新弹的研发始于 1970 年,由三菱重工与防卫厅技术研究本部联合推进,因为在研发之初就制定了技术水平全面超过 AIM-4D 的目标,所以 XAAM-2 除了弹体造型与 AIM-4D 较为接近之外内部构造与 AIM-4D 存在较大不同。

图 8. 挂载在翼下接受测试的 XAAM-2 原型弹

由于 AIM-9B 在实战中暴露出导引头灵敏度低、发射离轴角小等缺陷,因此 XAAM-2 的导引头被要求具有一定的全向攻击能力,即可以实现迎头攻击和侧向攻击,并且通过采用新型电子元器件以提高可靠性。同时由于引入了更强大的固体发动机,因此其最大速度、最大过载等指标也较 AAM-1 有所提高。另外针对 AIM-4 系列在实战中暴露出的引信问题,XAAM-2 计划安装新型近炸引信,并提高战斗部装药量以加强杀伤力。

从 1972 年 1 月开始,XAAM-2 的原型弹开始装机测试,试验结果令人满意。然而就在同时期美国开始向日本提供性能更先进的 AIM-9 系列改进型,XAAM-2 即使投入现役其性价比也无法与之相比,因此在 1975 年 8 月相关测试工作结束后整个项目宣告下马。

异形锋刃—— AAM-3

在 70 年代中期,由于不同时代引进的 AIM-9 系列导弹出现了"数世同堂"的局面,给后勤等带来了不小困难,加上以苏联为代表的社会主义阵营开始研发新一代红外制导空对空导弹,因此日本航空自卫队决心以一种新型国产红外制导空对空导弹作为下一代主力,从而完全取代"响尾蛇"家族。

针对下一代红外制导空对空导弹的一些基础研究从 1974 年展开,项目总承包商依然是之前连续参与 AAM-1 和 XAAM-2 项目的三菱重工。到 1986 年代号为 AAM-3 的新弹项目开始高速推进。原型弹于 1989 年 8 月开始装机测试,到 1990 年宣布研制成功,之后被正式命名为 90 式空对空导弹(日语名称:90 式空対空誘導弾)。

图 9. 被挂载在发射导轨上的 AAM-3 原型弹,作为其最大特点的鸭式弹翼特征非常明显

作为日本第一款"完全"自主研发的红外制导空对空导弹,AAM-3 在继承了一部分 AIM-9 系列的特点的同时也创新出了一些"日本特色"。该弹弹体全长 3.1 米,直径 0.127 米,弹翼翼展 0.64 米,弹重 91 千克,最大速度 2.5 马赫,最大射程 13 千米。作为其标志性特点之一,其切角鸭式弹翼造型奇异,这是为了实现高机动性而优化设计出的,而且实际测试结果证明这样的弹翼也绝非"样子货",配合该弹先进的电动伺服舵机设计,可以实现对弹体飞行姿态的精确控制和快速响应。当然,光靠出色的机动性能依然无法在实战中发挥威力,导弹的各大关键部件几乎都来自于日本一线大厂。其中,导引头和主动激光近炸引信都由日本电气(NEC)研制,前者采用红外线和紫外线双模探测技术,而且引入了先进的抗噪声回路,因此具有较强的抗干扰能力,同时灵敏度更强,能赋予导弹更大的发射离轴角,整体达到了第二代红外导引头的先进水平。而后者相比起传统的无线电近炸引信具有灵敏度更高、抗干扰性更强的优势,配合由小松制作所研制的 15 千克级预制破片弹头,足以对目标造成有效杀伤。

根据三菱重工的宣传,AAM-3 的性能已经完全超越了 AIM-9L,不过三菱重工在吸取 XAAM-2 的失败教训后加强了对研发成本的控制。然而由于订购数量等因素限制,AAM-3 的单发价格依然达到了 AIM-9L 的两倍(相比之下,由于有美军和盟国的大量订单,AIM-9 系列生产成本可以在大批量生产之后被压低)。不过为了维持日本国内军工生产的能力,日本航空自卫队还是批量采购了该弹作为制式武器,因而一度出现了该弹与 AIM-9 系列并存的局面。除了 F-15J/DJ 和 F-2 等第三代战斗机之外,一部分 F-4EJ 也在经过升级改进后具备了发射该弹的能力。

图 10. 飞行中的一架日本航空自卫队 F-2 型战斗机,翼尖挂载 2 枚 AAM-3

图 11. 虽然在整个服役期间 AAM-3 并没有获得较大幅度的升级改造,不过一些使用寿命到期的弹体则被"废物利用",图为使用 AAM-3 弹体改装的航空相机吊舱,主要用于导弹发射试验时观测发射姿态并记录相应数据,弹头部分可见相机镜头窗口

平成之剑—— AAM-5

1985 年,苏联空军和防空军列装了新一代 R-73 系列红外制导空对空导弹,该型号不仅应用了推力矢量技术,还能与同样刚刚服役的头盔瞄准镜进行互联从而实现大离轴角发射,不仅性能大大超越以往型号,连当时西方国家装备的各种同类型武器也显得相形见绌。在感受到来自苏军航空兵的威胁后,日本航空自卫队发现尚未完成研制的 AAM-3 已经无法与 R-73 相抗衡,因此在 1991 年匆匆上马了 AAM-3 的后继弹研发工作。

图 12. R-73 的出现促成了新一代日制红外制导空对空导弹的诞生

新弹的总承包商依旧是三菱重工,为了确保性能力压 R-73,不仅有推力矢量技术和大离轴角发射"加身",同时还加入了作为当时新一代红外制导空对空导弹的"标配"的红外成像技术等。如此的技术堆砌的结果,导致整个导弹的研发进度非常缓慢(虽然也有苏联解体后各国放缓军工发展的因素),直到 2003 年 5 月,代号 XAAM-5(AAM-4 已在之前被赋予一款雷达制导空对空导弹)的原型弹才开始试射,到 2004 年 3 月测试完成,之后进入日本航空自卫队服役,并被正式命名为 04 式空对空导弹(日语名称:04 式空対空誘導弾)。

图 13. 挂载在一架 F-15J 翼下挂架上的 XAAM-5 原型弹

相比起前几代日制红外制导空对空导弹,AAM-5 在性能上有了几乎"翻倍"的提升,弹体全长 3.105 米,翼展 0.44 米,弹体直径 0.13 米,弹体全重 95 千克,不过却得以实现 3 马赫的极速和 35 千米的最大射程,这样的指标甚至已经接近早期型号的半主动雷达制导空对空导弹。为了实现这样的射程,首要问题就是制导,为此 AAM-5 引入了惯性制导 + 指令制导 + 末端红外制导的复合制导技术,不仅保证导弹在导引头工作之前不"跟丢"目标,同时在与头盔显示器(例如日本航空自卫队引进的美制"联合头盔显示系统" JHMCS)交联后还能实现发射后锁定(Lock-On After Launch,LOAL)。而为了实现更强的抗干扰性,该弹采用了由日本电气研制的新型导引头,不仅具有更大的视场,同时作为其核心的红外焦平面阵列传感器能有效识别目标红外成像并将其与其他闪光进行区分,从而"避过"红外干扰弹等干扰手段。根据日本电气的说法,该弹的导引头足以媲美美制 AIM-9X 等西方新一代红外制导空对空导弹装备同类产品。

图 14. AAM-5 红外导引头舱段特写

为了最大限度发挥性能强大的导引头的功能,AAM-5 还针对高机动性进行了优化,不仅采用了大边条翼以提升大迎角攻击能力,同时尾部的矢量推进系统能保证该弹在末端机动时依然保持较强机动能力。再加上同样出自日本电气之手的激光近炸引信,足以确保对目标的杀伤。

图 15. AAM-5 尾部特写,可见其燃气舵布置

图 16. AAM-5 边条翼特写

由于 AAM-5 属于"新弹",因此较"老"的 F-15J 系列必须经过升级才能有效发挥其战斗力。而相对较"新"的 F-2 系列则具有较好的兼容性,从 2010 年起将其作为主力空对空导弹使用。一枚 AAM-5 的采购单价为 5500~6000 万日元,算得上是"金币弹"。

图 17. 采用双联装挂架挂载两枚 AAM-5 的一架 F-15J

虽然 AAM-5 性能已属优异,但是在日本航空自卫队逐渐突破"专守防卫",转而大量采购空中加油机、大型预警机等机型并加大在东海甚至钓鱼岛附近上空"巡逻飞行"频率的形势下,其导引头冷却时间较短的问题逐渐暴露,同时在训练过程中也有飞行员反映该弹在浓雾甚至云层中飞行时存在导引头捕获目标困难的问题。针对以上两个主要问题,2010 年启动了 AAM-5B(日语:04 式空対空誘導弾 ( 改 ) )项目开发的评估,并于 2011 年通过编列预算正式进入工程研发阶段。2015 年 9 月原型弹开始进行实弹测试,到 2016 年 6 月完成,同年正式装备日本航空自卫队。

图 18. 试验中发射 AAM-5B 的 F-15J 试验机

为了实现更长的导引头冷却时间,AAM-5B 弹体内加装了斯特林发动机驱动的制冷机,使得制冷能力大大增强,同时导引头升级为双波段传感器,提升了在复杂气候条件下的灵敏度和抗干扰能力,另外原本支撑导引头的三节万向节也被改为双节。

图 19. 在 2016 年日本航空自卫队岐阜基地航空祭展示活动中陈列出的一枚 AAM-5B(上)和一枚 AAM-4B(下)

图 20. AAM-5 和 AAM-5B 的导引头对比特写图

按照日本航空自卫队的计划,AAM-5 系列将取代原有的各种"旧式"红外制导空对空导弹,然而在引进 F-35 作为新一代战斗机后作为其配套红外制导空对空导弹的 AIM-9X 的引入也就成为定局,由此一来 AAM-5 的地位就受到了冲击。虽然日本航空自卫队也曾设想将 AAM-5 系列加装在 F-35 上,但目前改装计划并未实现。

迷雾中的"次世代"

2015 年后,随着中国海空军的快速成长,一大批新锐武器投入现役,这让一直对"周边事态"心存妄想的日本产生了"丧失技术优势"的"恐慌",于是在引入 F-35 的同时也不断谋求获得更新型号的空对空导弹。

图 21. 与歼 -20 同时亮相的霹雳 -10

按照以往的套路,日本采取了直接采购 + 自行研制的"双管齐下"策略,但这两条路都没有通往日本人心中的"目的地"。虽然日本一直保持了与美国的"同盟关系",但近几年美国出于亚太战略和与韩国等国关系的考虑,在对日出口包括先进空对空导弹等在内的高性能航空兵器方面一直存在"时紧时松"的问题,而且价格也近乎"敲竹杠"。例如,日本为曾向美国方面求购 AIM-9X Block II 型红外制导空对空导弹及相关设备,但一直无法获得足够数量,最近的一次采购发生在 2023 年 12 月,当时美国国务院仅仅批准出口 44 枚,而这次军购在日本国内外政治观察家们看来已经算是美国对岸田文雄当局密切配合美国全球战略(亚太、乌克兰等)的一点"奖赏"。而到了 2025 年 1 月,美国国务院又一次性批准日本采购包括 1200 枚 AIM-120D-3 和 AIM-120C-8 型型雷达制导空对空导弹及相关设备,虽然数量充足,但总价格却高达 36.4 亿美元,雷神公司可谓"恰个饱"。

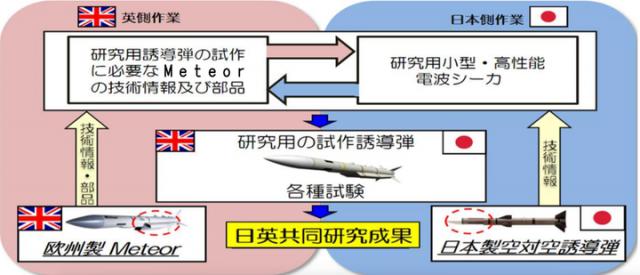

本着"东边不亮西边亮"的思路,日本又着手与美国以外国家进行合作,不过最先"落地生根"的却是型雷达制导空对空导弹。早在 2013 年 6 月的日英首脑会谈中,双方就达成了所谓"防卫合作"的共识,之后到了 7 月又签订了所谓《日英防卫装备品及技术转移协定》,在此框架下双方进一步明确了空对空导弹的合作细节,提出以 AAM-4B 型雷达制导空对空导弹和"流星"(Meteor)型雷达制导空对空导弹为基础研发下一代中远程空对空导弹。根据双方商议,英国将与日本分享包括"流星"的冲压喷气式发动机等在内的推进技术,而日本也将拿出其引以为豪的导引头技术,实现"强强联手"。

图 22. 日英合作研发新型空对空导弹技术路线图

按照日本方面的设想,新弹将在 2018 年展开试制,并于 2021 年展开试制,然而合作在一开始便进展缓慢,2020 年爆发的新冠肺炎疫情又对两国经济给予"当头一棒",在这样的情况下,之前的计划自然成了镜花水月。不过到了 2023 年 8 月 31 日,日本防卫省又在令和 6 年(2023 年)年度预算中追加了一笔 184 亿日元的经费,用于研发"下一代中距空对空导弹"(日语名称:次期中距離空対空誘導弾),以用于 F-2 系列战斗机的后继机型。至于红外制导空对空导弹,就只能先让 AIM-9X 甚至更"老"的型号"顶一顶"了。

近年来,日本谋求"正常国家化"的"努力"可谓有目共睹,在发展军备方面更是不遗余力。但眼下日本国内通胀不断,米价、电价等更是居高不下,在此情况下日本政府如果一味穷兵黩武,那就只能是"再苦一苦百姓,骂名首相担"了……

- 全文完,敬请期待下一篇!-

作者的其他文章可以从下方快捷进入:

贝格富

N配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。