“爹,您这辈子最骄傲的事是啥?”病床前的儿子攥着被角问道。陈永贵望着窗外的暮色科元网 ,喉结动了动:“没给毛主席丢脸。”这是1986年北京医院的普通黄昏,却藏着个不普通的人生故事——那个戴白毛巾的副总理,当年究竟提了怎样特殊的请求,能让主席亲笔写下“同意”二字?

1914年山西昔阳的寒风里,刚出生的陈永贵就尝到了饥饿的滋味。父亲陈志如抱着襁褓中的儿子蹲在破窑洞前,土墙裂开的缝隙像张着的大嘴。这个给地主扛了半辈子活的长工不会想到,四十年后他的儿子会坐在中南海的餐桌旁,碗里盛着毛主席亲自夹的湖南腊肉。

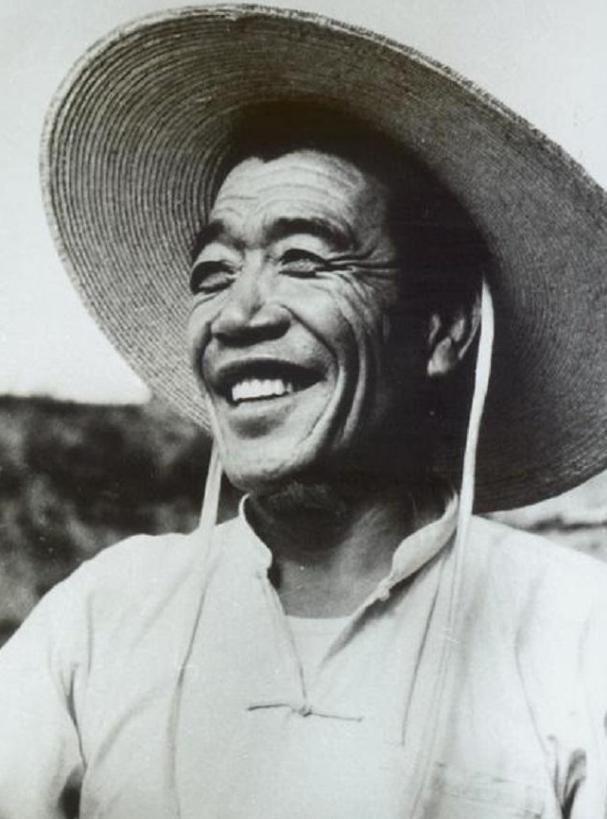

“永贵同志,你那个老少组搞得有声有色啊!”1948年的春天科元网 ,贾进才拍着陈永贵的肩膀。这个刚入党的庄稼汉挠着头憨笑,脚上的草鞋还沾着新翻的泥土。谁都没想到,这个连扫盲班都没毕业的农民,会在二十多年后成为国务院副总理。有意思的是,正是他大字不识几个的短板,后来反而成了主席眼里接地气的优点。

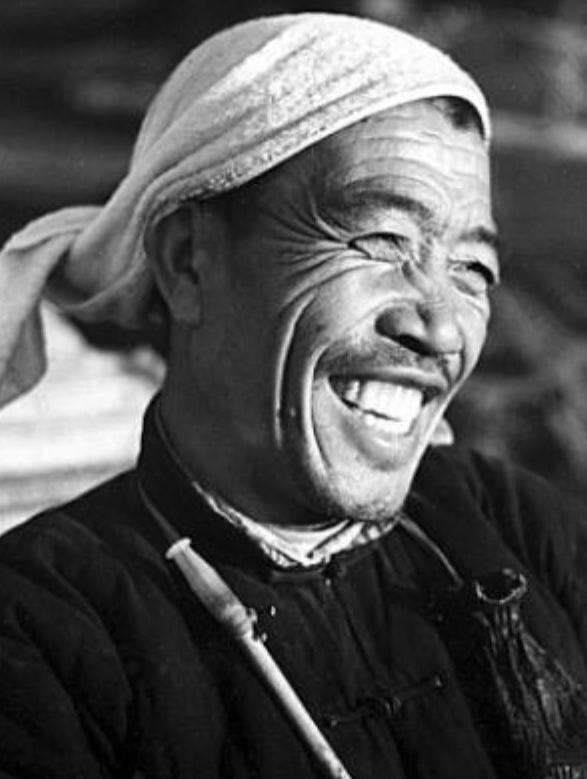

1963年大寨的暴雨夜最能见真章。洪水冲垮了七成窑洞,陈永贵踩着齐腰深的泥水挨家敲门:“粮食在人在!”他领着社员把泡胀的麦种一颗颗捡回来,在塌了半边的粮仓前立下军令状:“不要国家一粒粮!”那年秋收,大寨不仅没减产,还多缴了24万斤公粮。赵树理在省城拍着桌子叫绝:“这老陈说话不带半个哲学词,句句都是辩证法!”

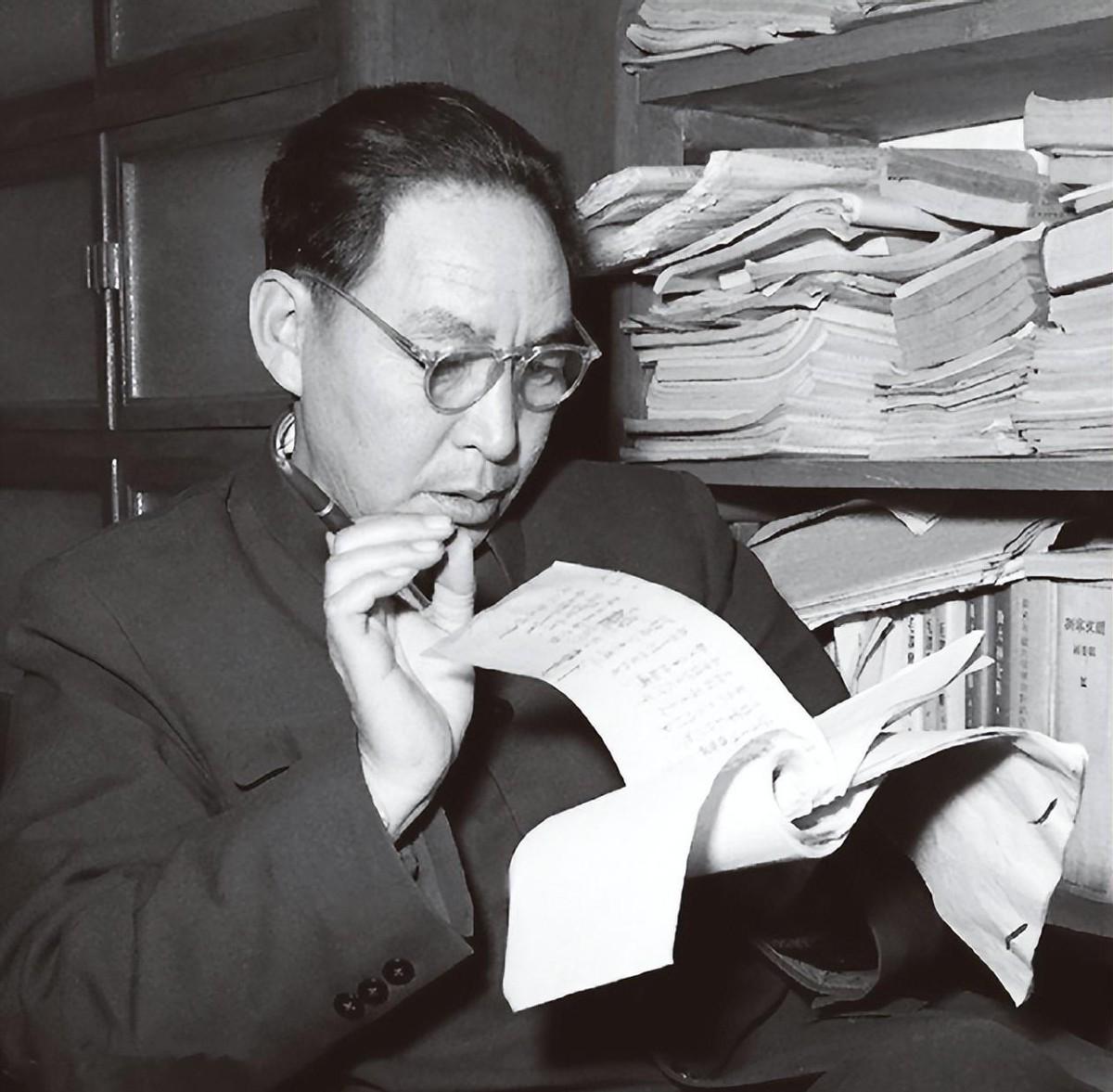

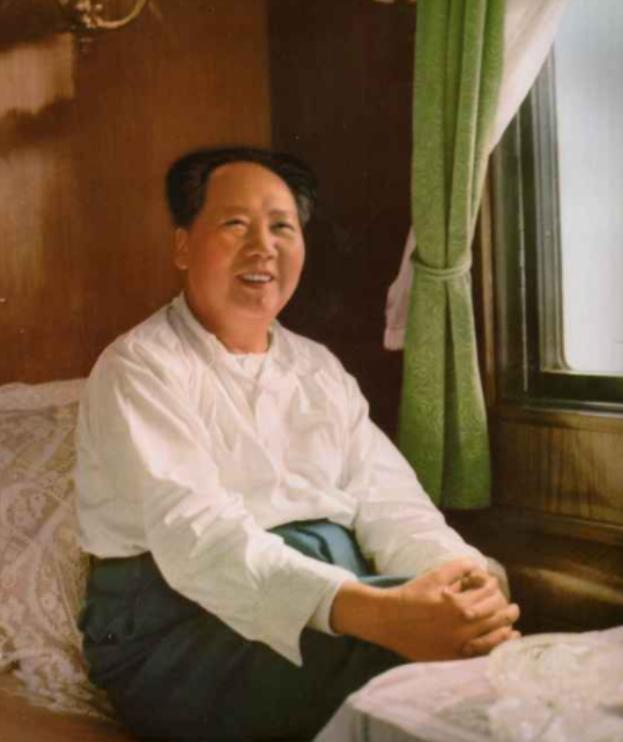

陶鲁笳给毛主席汇报时特意带了把大寨的麦穗。1964年邯郸火车站里科元网 ,主席捏着麦粒问:“陈永贵这三个字咋写?”当听说这个农民劳模能读报会算账,老人家眼睛亮了起来:“打仗的将军要上前线,管农业的就要下田地嘛!”这话后来成了陈永贵的座右铭,即便当上副总理,他办公桌上永远摆着大寨的土壤样本。

最精彩的戏码在1975年的政治局会议室。刚被任命为副总理的陈永贵攥着报告书,手心的汗渍把纸张都浸皱了。周总理接过那份“四不申请”——不转户口、不穿军装、不拿工资、实行“三三制”,嘴角泛起笑意:“永贵啊永贵,你这可是要当‘泥腿子宰相’?”等报告送到主席案头,批阅的毛笔毫不犹豫地落下“同意”二字。有人说这是主席最满意的一次人事任命,因为陈永贵把“为人民服务”五个字穿在了布衣上。

不得不提的是那个特殊的生日宴。1964年12月26日的人民大会堂,钱学森看着身旁这个裹白毛巾的农民局促地捏着筷子,主动把红烧肉往他跟前推了推。毛主席用浓重的湖南腔打趣:“永贵同志是专家哩!”陈永贵急得直摆手:“我就是个种地的…”满堂笑声中,谁也没注意他偷偷把没吃完的馒头揣进了口袋——这个习惯他保持到生命最后一刻。

1980年辞去职务时,陈永贵把办公室钥匙交给秘书:“该回地里干活了。”有人劝他享受待遇,他瞪起眼睛:“我老陈的户口还在大寨呢!”临终前坚持搬出部长楼,连输液管都要自己盯着护士算用量。妻子宋玉林抹着眼泪收拾遗物,发现柜子底层整整齐齐码着二十多双补丁摞补丁的布鞋,最底下压着张发黄的纸片,上面歪歪扭扭写着:“永远当农民”。

如今大寨梯田的沟垄间,偶尔还能翻出半片当年的白毛巾。陈永贵骨灰撒进黄土时,老支书贾进才蹲在地头抽旱烟:“这老伙计,到死都怕占了国家便宜。”山风掠过层层麦浪,仿佛在重复那句朴实的誓言——不转户口,不穿军装,不拿工资,三分之一时间回大寨。这四个请求背后,藏着一个农民对土地最深的眷恋,更藏着那个特殊年代里,共产党员最本真的模样。

N配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。